新たな候補地の検討状況(平成28年6月以降)

候補地の公募などを行い、基本構想に定める基本方針を実現するにふさわしい候補地の選考を行っています。

新火葬場建設地(案)の見直しについて(令和5年5月)

市では、令和3年1月に新火葬場の建設地(案)を”丹生川町大萱129番地1(丹生川町大萱候補地)”に決定し、建設地の決定に向け取り組んでまいりました。その後、令和4年9月に田中市長が就任してからは、市長が市民の皆さんから新火葬場建設に関する様々な意見をいただいたことなどを踏まえ、建設地(案)決定までの経緯の検証や課題の整理などを行ってまいりました。

令和5年2月には、市議会福祉文教委員会に検証の中間報告として、更なる検証が必要であると整理した事項とともに、「検証結果を踏まえ、現行計画どおりに事業を進めるか、あるいは改めて建設地(案)を選定するかを判断する」ことを報告いたしました。【資料1】

検証の結果と市民の皆さんの意見などを勘案し、5月に新火葬場建設事業の今後の進め方を市議会福祉文教委員会に協議した結果、”丹生川町大萱129番地1”の建設地(案)を撤回し、新たな建設地(案)に”現高山火葬場(西洞町)周辺地域”を選定することとしました。【資料2】

今後は、現施設を稼働しながらの建て替えや、接続する市道の改善など立地上の課題の解決策を検討してまいります。

検証結果の総括

1.新火葬場建設検討委員会の取り組み

新火葬場建設検討委員会は、果たすべき役割を踏まえ、公平性を重視した建設的な議論や現地視察を重ねながら意見を集約し、新火葬場建設基本構想に定める基本方針を実現するにふさわしい複数の候補地を市に提案しました。

2.市が建設地(案)を選定するときに行った”移動距離・時間”に関する評価が適切であったかどうか

市は、複数の候補地から一つの建設地(案)に絞り込む段階で、最も重視すべきポイントは”移動距離・時間”ではないと判断しましたが、建設地(案)として決定した丹生川町大萱候補地は、相対的に見て市街地からの移動距離・時間が長いことから、利用者の経済的な負担の増加が見込まれます。また、市街地からの距離が遠く不便であるという市民意見が少なからずある状況を踏まえると、”移動距離・時間”が利用者の利便性や経済性に影響することを、もう少し重く受け止めても良かったのではないかと考えられます。

3.市が建設地(案)を選定するときに、宗教法人が所有する土地に火葬場を建設することに抵抗感があるという市民意見について、十分配慮したかどうか

市は、宗教法人が所有する土地に火葬場を建設することに抵抗感があるという市民意見について、基本方針に沿った整備内容とすることで理解を求めることとしましたが、今なお当該意見が少なからずある状況を踏まえると、市民の心情への配慮が十分でなかったことは否めません。

4.葬儀の小規模化など、火葬場利用状況の変化に即した施設面積の再試算

近年の火葬場の利用実績を踏まえ、新施設の基本的機能を備えるために最低限必要な施設面積を再試算したところ、敷地面積は約6,500平方メートル(緩衝帯が不必要な場合は約5,000平方メートル)との結果となりました。

今後の進め方(検証結果を踏まえた判断)

市民の意見や心情を勘案し、新火葬場建設は、市街地からの移動距離・時間がなるべく短い場所であることを重視すべきであり、宗教法人の所有地は適地ではないと判断しました。

よって、現在の建設地(案)を撤回し、新たな建設地(案)を選定することとしました。

新たな建設地(案)は、現高山火葬場(西洞町候補地)周辺地域を最有力候補地とします。

現高山火葬場(西洞町候補地)周辺地域を選定した理由

- 市街地の至近に位置している。(→検証結果を踏まえたもの)

- 施設面積の再試算結果を踏まえると、検討委員会における候補地の選考で、課題の一つとされた面積不足については、候補地の公募終了後に新たに提供申し出があった周辺の土地を取得することで解消できる見込みである。(→新火葬場建設検討委員会の検討結果、その後の状況の変化、検証結果を踏まえたもの)

- 検討委員会における候補地の選考で、基本構想に定める基本方針におおむね整合することが確認されている。(→新火葬場建設検討委員会の検討結果を踏まえたもの)

- 現高山火葬場が長年にわたって立地していることから、火葬場がある場所として市民に広く浸透している。(→立地上の特殊要因)

なお、現高山火葬場周辺地域に新施設を建設するためには、地域住民の理解を得るとともに、立地上の課題を解決する必要があることから、これらの対応並びに解決策の検討を行ったうえで最終決定します。

立地上の課題

- 現施設を稼働しながらの建て替え

- 接続する市道の改善

- 風致地区の景観保全

- 用地の取得

新火葬場建設地(案)の寄附申出の経緯について(令和3年12月)

新火葬場建設地(案)の寄附申出に至るまでの経緯について、時系列で整理しました。

(パブリックコメント)新火葬場の建設地(案)について【募集期間は終了しました】

新火葬場の建設地(案)を”丹生川町大萱129番地1”としたことについてパブリックコメントを実施しましたので、その結果を公表します。

新火葬場建設地(案)市民説明会の開催結果

新火葬場の建設地(案)を”丹生川町大萱129番地1”としたことなどについて市民説明会を開催しましたので、その開催結果を公表します。

説明会名 新火葬場建設地(案)市民説明会

実施時期 令和3年3月11日木曜日から12日金曜日まで、15日月曜日の3日間

会場及び参加人数

- 丹生川文化ホール 42人

- 市民文化会館4-7 21人

- 清見支所大会議室 12人

説明会当日資料及び開催結果

-

開催記録(3月11日丹生川文化ホール) (PDF 339.9KB)

-

開催記録(3月12日市民文化会館4-7) (PDF 288.1KB)

-

開催記録(3月15日清見支所大会議室) (PDF 191.7KB)

-

市民説明会当日資料 (PDF 64.5KB)

-

資料ア (PDF 734.7KB)

-

資料イ (PDF 2.8MB)

-

資料ウ (PDF 3.4MB)

-

資料エ (PDF 186.1KB)

新火葬場の建設地(案)の決定について(令和3年1月)

市では、3件の候補地から4つの視点で確認・検討などを行った結果、”丹生川町大萱129番地1”を新火葬場の建設地(案)としました。今後、市民の皆さまへの説明や地域住民の皆さまのご理解をいただけるよう対話を進め、建設地の決定に向け、取り組んでまいります。

検討の視点

- 検討委員会における検討内容の妥当性の再確認

- 検討委員会の検討については、検討委員会が果たすべき役割などを踏まえるなかで、公平性及び透明性を保ちながら丁寧な検討が行われており、適切でした。

- 新火葬場建設基本構想に定める基本方針との整合性については、整合性の度合いに若干の優劣があるものの、3候補地とも基本方針に整合しています。

- 建設地(案)の検討において特に配慮を要すると考えられる次の3つの基本方針について、最も整合性が高いのが丹生川町候補地です。

(1)故人の旅立ちにふさわしい厳かな空間

(2)見送る人々にとってやさしく温もりのある空間

(3)高山の自然・文化・伝統に根差した高山らしい空間

- 建設及び維持管理のコスト(建物に係る工事費などを除く概算経費)の検討

- 建設及び維持管理のコストは、清見町候補地が最も安価であり(約 2.1から5.8 億円)、次いで丹生川町候補地(約 3.3から4.0 億円)、新宮町候補地(約 6.1から11.7 億円)の 順となっています。

- 関連上位計画との整合や各種法令などへの対応

- いずれの候補地においても関連上位計画の方針と整合しています。

- 各種法令などによる規制などについても、法令などに定める手続きを経ることで対応が可能です。

- パブリックコメントなどへの対応

- 地域住民からのご意見などについては、可能な事項については対応するなど、誠意をもって検討します。

判断に至った経緯など

令和2年11月の市議会福祉文教委員会における協議の結果、同委員会から、市の建設地(案)が基本方針に最も整合しているとする根拠や、建設地(案)の明確な選定理由などを提示するよう意見が出されました。

そのため、市では、11月に提出した資料をベースに、市として丹生川町大萱129番地1を建設地(案)としたことについて、その判断に至った経緯や重視したポイントなどを再整理しました。

建設地(案)の決定にあたってのポイントと考え方

建設地(案)の決定にあたっては、基本方針との整合性という観点から、1.周辺環境等、2.コスト、3.移動距離・時間の3点をポイントとして設定しました。

- 周辺環境等※ 故人の旅立ちにふさわしい環境であることに加え、近隣住民の生活において日常的に火葬場を意識しなくてもよい立地環境にあることが望ましい

- コスト 建設及び維持管理のコストは安価なほうが望ましい

- 移動距離・時間 移動距離・時間(葬儀事業所から候補地まで)は、利用者にとって利便性の向上に直接影響するものであり、できるだけ短いほうが望ましい

※最も重視したポイント

コストについては、おおむね第八次総合計画における想定事業費内であり、コスト差を重要視するよりも基本方針との整合性という点を優先しました。また、移動距離・時間(葬儀事業所から候補地まで)の各候補地間の差については、最大10分間程度であり、利用者などに受け入れられると考えました。

そのため、最も重視すべきポイントは"周辺環境等"であると判断し、住宅地や近隣の公園などから敷地を見通すことができず、周辺環境等に優れた丹生川町候補地を建設地(案)としました。

なお、清見町候補地も周辺環境等に優れていますが、企業立地候補地として市が確保している土地であり、火葬場建設と企業誘致の両方の取り組みを両立させることを考慮しました。また、新宮町候補地は、移動距離・時間が短く利便性に優れていますが、広範囲の住宅地などから見通せることとなるデメリットを考慮しました。

新火葬場候補地市民説明会の開催結果

新火葬場の候補地を3件と決定したことなどについて市民説明会を開催しましたので、その開催結果を公表します。

説明会名 新火葬場候補地市民説明会

実施時期 令和2年9月23日水曜日から25日金曜日までの3日間

会場及び参加人数

- 丹生川支所防災集会室 42人

- 市民文化会館4-7 23人

- 清見支所大会議室 23人

説明会当日資料及び開催結果(この他、パブリックコメント実施資料及び実施結果を資料として配布)

-

【開催記録】市民説明会 (PDF 274.0KB)

-

市民説明会当日資料 (PDF 84.9KB)

-

参考資料1 新火葬場建設基本構想ダイジェスト版 (PDF 475.3KB)

-

参考資料2 候補地の選考方法 (PDF 94.7KB)

-

参考資料3 候補地位置図など (PDF 2.2MB)

新火葬場候補地の決定について(令和2年8月)

市では、市議会常任委員会における協議結果及びパブリックコメントの実施結果から、新火葬場の候補地を次の3件に決定しましたので公表します。

新火葬場の候補地(いずれも代表地番)

- 高山市丹生川町大萱129番地1

- 高山市清見町牧ケ洞4418番地4

- 高山市新宮町3888番地1

(パブリックコメント)新火葬場の候補地(案)について【募集期間は終了しました】

市では、新火葬場の建設準備を進めており、令和1年、新火葬場建設検討委員会から候補地(案)の答申が出されました。その検討状況の精査、答申後に寄せられた市民意見の状況などを踏まえ、新火葬場の候補地(案)を答申のとおりの3件としたいと考えています。

つきましては、関係資料及び市民意見の状況などを公表し、新火葬場の候補地(案)について、市民のみなさんのご意見を募集します。

提出いただいたご意見を参考に、候補地を確定し、その中から1件の建設地(案)の選考を行っていく予定です。

意見募集期間 令和2年6月1日から令和2年8月17日まで

新火葬場候補地の選考について

候補地の辞退

候補地に応募された土地の1件について、下記のとおり高山市長あてに候補地からの辞退に関する届出書が提出され、受理しました。

これに伴い、今後の選考対象から除くこととします。

届出書提出日 令和元年12月26日

辞退理由 応募者の都合による

当該候補地

所在地(代表地番) 高山市山田町1554番地2

合計面積 40,399平方メートル

(候補地番号19)

新火葬場候補地に関する意見募集【受付期間は終了しました】

新火葬場候補地に関する意見募集の結果について、下記のとおり公表します。

受付期間 令和元年8月15日から8月30日まで

意見提出件数 7件

市では、新火葬場建設検討委員会の答申内容についての市民説明会を実施しました。今後、説明会などにおけるご意見を参考に、答申内容を精査するとともにインフラ整備経費などの検討を行い、市としての建設地(案)を決定する予定です。

説明会での配布資料及び開催記録を市担当課及びHPなどで公表していますので、ご意見をお寄せください。

閲覧場所 市HP、火葬場建設推進課窓口(本庁1階)、各支所

提出方法 所定の様式に意見をご記入のうえ、火葬場建設推進課窓口、郵送・ファクス・メール

候補地の辞退

候補地に応募された土地の1件について、下記のとおり高山市長あてに辞退届が提出され、受理しました。

これに伴い、今後の選考対象から除くこととします。

辞退届提出日 令和元年8月23日

辞退理由 応募者の都合による

当該候補地

所在地(代表地番) 高山市新宮町4258番地2

合計面積 10,093平方メートル

(候補地番号3)

新火葬場建設候補地地域説明会の開催結果

令和元年6月27日に開催した市民説明会(高山市丹生川支所防災集会室)において、ご質問に対する回答が不足していた部分もありましたので地域説明会の場で説明と回答をさせていただきました。その結果と補足回答を公表します。

内容 新火葬場建設に関する質問事項に対する回答について

日時(会場) 令和元年7月24日木曜日午後7時から(高山市丹生川支所 防災集会室)

-

【開催記録及び補足回答】地域説明会 (PDF 652.9KB)

-

新火葬場建設候補地地域説明会_次第 (PDF 47.1KB)

-

【資料1】新火葬場建設に関するご質問事項と回答 (PDF 444.4KB)

-

【資料2】図表資料 (PDF 1.1MB)

新火葬場建設候補地(答申内容)市民説明会の開催結果

新火葬場建設検討委員会から市長に対する新火葬場建設候補地の答申を受け、答申内容についての市民説明会を開催しましたので、その結果を公表します。

内容 新火葬場建設候補地の答申内容について

日時(会場)

令和元年6月27日木曜日午後7時から(高山市丹生川支所 防災集会室)

令和元年6月28日金曜日午後7時から(高山市民文化会館)

令和元年7月 1日月曜日午後7時から(高山市清見支所大会議室)

-

新火葬場建設候補地(答申内容)市民説明会 次第 (PDF 63.7KB)

-

【資料1】答申書 (PDF 33.0KB)

-

【資料2】答申までの経緯 (PDF 248.6KB)

-

【資料3】候補地選考の経緯 (PDF 924.6KB)

-

【資料4】選考手順(3)における選考対象について (PDF 238.1KB)

-

【資料5】委員意見の集約 (PDF 451.4KB)

-

【資料6】選考対象位置図など (PDF 1.6MB)

-

開催記録(6月27日丹生川支所防災集会室) (PDF 597.7KB)

-

開催記録(6月28日市民文化会館) (PDF 319.3KB)

-

開催記録(7月1日清見支所大会議室) (PDF 306.4KB)

候補地の辞退

候補地に応募された土地の1件について、下記のとおり高山市長あてに辞退届が提出され、受理しました。

辞退のあった候補地は、平成30年8月に開催された第13回新火葬場建設検討委員会において、今後の選考対象として残すこととした19件に含まれていたものです。

これに伴い、予定していた当該候補地の現地視察などは行わず、今後の選考対象から除くこととします。

辞退届提出日 平成30年10月2日

辞退理由 応募者の都合による

当該候補地

所在地(代表地番) 高山市松倉町1486番地1

合計面積 71,229平方メートル

(候補地番号30)

候補地選考方法についての市民説明会の開催結果

新火葬場候補地の選考方法についての市民説明会を開催しましたので、その結果を公表します。

内容 新火葬場建設基本構想の策定について

日時 平成30年7月5日木曜日午後7時から午後8時まで

会場 高山市役所地下市民ホール

-

新火葬場候補地選考方法についての市民説明会次第 (PDF 48.0KB)

-

【資料1】選考対象とする候補地一覧 (PDF 156.5KB)

-

【資料2】選考対象とする候補地位置図 (PDF 686.0KB)

-

【資料3】候補地の選考方法について【資料4】施設整備のコンセプト (PDF 179.3KB)

-

【資料5】新火葬場建設事業の推進手順 (PDF 139.0KB)

-

市民説明会 開催記録 (PDF 142.6KB)

選考対象とする候補地

平成29年10月から11月にかけて候補地の公募を実施し、31件の応募を受け付けています。

また、平成30年2月から3月にかけ、一定の要件を満たす市有地について、市議会の協議を経て新火葬場建設検討委員会にて絞り込みを行いましたので、その結果を下記のとおり公表します。

今後、これら73件の土地を対象として、新火葬場建設検討委員会にて選考を進めていきます。

- 応募土地 31件

- 市有地 42件 合計73件

候補地の公募結果並びに一定の要件を満たす市有地

平成29年10月16日から11月29日の期間候補地の公募を実施し、また、一定の要件を満たす市有地の抽出作業を行いましたので、その結果を下記のとおり公表します。

- 応募された土地

受付件数 31件

- 一定の要件を満たす市有地

市役所本庁舎から直線距離が15kmまで、かつ9,000平方メートル以上である一団の土地(規制がある区域などを除く。)について機械的に抽出したもの。

(1)普通財産 92件

(2)行政財産 66件 合計158件

※普通財産:市の財産のうち、行政上の目的を持たないもの

※行政財産:市の財産のうち、行政上の目的を持って管理運営しているもの

-

一定の要件を満たす市有地の一覧(普通財産) (PDF 134.6KB)

-

一定の要件を満たす市有地の一覧(行政財産) (PDF 149.7KB)

-

一定の要件を満たす市有地の位置図 (PDF 3.1MB)

新火葬場建設候補地の公募【募集期間は終了しました】

市では、新火葬場建設検討委員会からの答申(平成29年8月29日付)を受け、新火葬場建設の候補地について、市民の皆さまからの公募による推薦地と、公募要件に合う公有地を併せてリストアップし、選考対象とすることとしました。新火葬場建設検討委員会では、これらの候補地から建設地をどのように絞り込んでいくのか、検討を進めていきます。公募要件などは下記のとおりです。

- 公募の目的

高山市新火葬場建設基本構想に基づく火葬場を建設するため、その建設用地を確保しようとするもの

- 応募できる方

- 自薦の場合 市内に推薦地を所有する個人又は法人(推薦地を共有している場合、そのうち1人を応募者とする。)

- 他薦の場合 市民又は市内に事業所を有する法人・団体

※いずれの場合も、火葬場建設の候補地とすることの土地所有者全員の同意書を添付してください。

※すでに高山市に火葬場候補地として提案のあったものについても、新たに応募してください。

- 募集期間

10月16日月曜日から11月29日水曜日までの45日間 - 面積および法令など

施設、駐車場及び緩衝帯の整備のために、次の区域指定などがされていない土地が9,000平方メートル程度は確保できること。

(1)都市計画用途地域のうち第一種・第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域

(2)砂防指定地

(3)急傾斜地崩壊危険区域

(4)地すべり防止区域

(5)周知の埋蔵文化財包蔵地

(6)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

(7)施設建設時に支障となる抵当権など所有権以外の権利が設定された土地 - 面積の考え方

基本構想では、必要に応じて設ける機能として「多目的機能」にかかる敷地面積が3,000平方メートル程度あり、それを含めて敷地面積を約11,800平方メートルと試算していますが、多目的機能が必要でない場合もありますので、9,000平方メートル程度は確保できる土地としています。 - 所在地の範囲

市役所本庁舎からの直線距離が15km程度まで、又は移動時間が30分程度までの土地であること。 - 留意事項

(1)応募のあった土地の情報については所有権などを除き公表します。

(2)公有地については、公募要件(応募者に関する事項を除く。)に合致する土地を、併せて選考対象とします。

(3)公募の結果、検討委員会において基本構想に適した候補地がないと判断される場合は、あらためて選考対象となる候補地について検討するものとします。 - 応募用紙

以下の3種類の様式について、市民課2番窓口、各支所地域振興課で配布または下記からダウンロードした応募用紙にご記入のうえ、応募ください。

高山市新火葬場候補地応募用紙 1部

候補地の明細書 1部(筆数が多い場合は同じ様式を複数使用してください。)

火葬場建設の候補地とすることの同意書 1部(土地所有者が多い場合は同じ様式を複数使用してください。)

-

高山市新火葬場候補地応募用紙 (Word 37.5KB)

-

高山市新火葬場候補地応募用紙 (PDF 114.3KB)

-

候補地の明細書 (Excel 29.5KB)

-

候補地の明細書 (PDF 55.9KB)

-

火葬場建設の候補地とすることの同意書 (Word 34.0KB)

-

火葬場建設の候補地とすることの同意書 (PDF 87.0KB)

-

公募要件の解説 (PDF 191.8KB)

- 提出先

市民課2番窓口 (提出にあたり、位置図などをお持ちのうえで市民課火葬場担当までご相談ください。)

公募委員の募集(平成28年7月)【募集期間は終了しました】

新たな火葬場の施設の内容や候補地について、公平公正な見地から検討していただける、市民の委員を広く募集します。

- 定員 3人

- 応募資格 7月1日現在、次のいずれにも該当する方で、市が応募資格を確認することに同意していただける方。

- 本市に引き続き1年以上居住している方

- 本市の他の審議会などの構成員でない方(条例に規定するもの:下記添付ファイル参照)

- 本市の職員又は市議会議員でない方

- 暴力団員などと密接な関係のない方

- 市税などの滞納のない方

- 平日昼間もしくは夜間の会議にも出席できる方

- 応募方法 はがきなど任意の書式に、次に掲げる事項および「新火葬場建設検討委員会委員応募」と記載し、市民課に提出(窓口、郵送、メール、ファクス)

- 住所、氏名、生年月日

- 市民となった年月

- 電話番号

- 応募動機

- 応募期間 7月1日から7月14日まで(必着)【募集期間は終了しました】

- 選考方法 応募者本人または代理人による抽選(応募者が定員を超える場合)

- 抽選日など 7月19日 於:市役所会議室 ※応募資格を確認し、委員を外れていただく場合があります。

-

本市の他の審議会など(条例に規定するもの) (PDF 95.4KB)

平成28年7月1日現在、これらの審議会などの構成員である方は、応募資格がありません。 -

委員応募用紙 (Word 32.5KB)

新火葬場建設検討委員会 公募委員応募用紙

必要事項が記載してあれば、他の任意様式(ハガキ、メールなど)でも結構です。

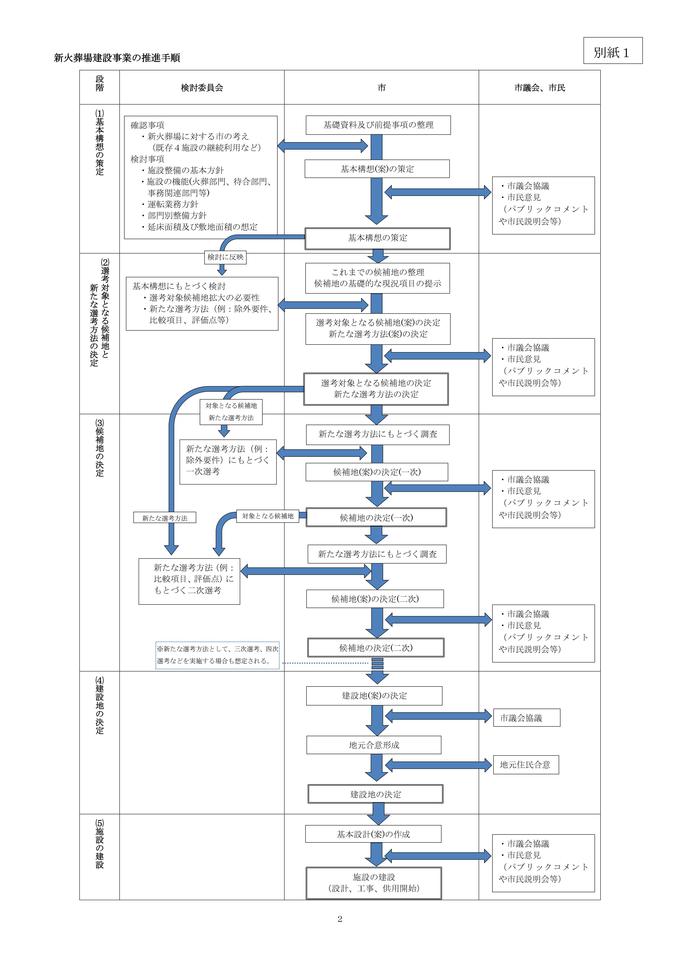

事業の推進手順について(平成28年6月)

下記の手順で進めることし、 (1 )から(3)においては、有識者と各種団体の代表で構成する新たな組織を設置し、 検討を行います。

(1)基本構想の策定

(2)選考対象となる候補地新た方法の決定

(3)候補地の決定

(4)建設地の決定

(5)施設の建設

新たな組織の内容

- 名称 高山市新火葬場建設検討委員会(以下「委員会」という。)

- 役割 新火葬場の建設にあたり、候補地の過去の選考方法の検証を行うとともに、次の事項について検討し、市長に提案する。

- 基本構想

- 選考対象となる候補地と新たな選考方法

- 候補地

- 委員の選出方法

(1)専門的な見地からの意見を得るため、地域コミュニティ、都市計画、建築、環境、火葬場施設の分野から有識者を選出

(2) 広く市民の意見を得るため、下記ア及びイの方法により委員を選出する

ア 各種団体に委員の推薦を依頼

〔各種団体の選出方法〕

(ア) 高山市各種委員などの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第1項第2号に規定する執行機関の附属機関である審査会、審議会のうち同条例別表に掲げるもの(以下「審査会」という。)を抽出する。ただし、公務員などに関する審査会、特定の事業の運営に関する審査会、市民からの申請について審査する審査会を除く。

(イ) (ア)で抽出した審査会を構成する各種団体を選出する。ただし、議会、行政、行政が設置する機関及び企業を除く。

イ 公募により3人の委員を選出(応募者多数の場合は抽選)

詳しくは下記のページをご覧ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 火葬場建設推進課

電話:0577-57-7755 ファクス:0577-35-3164

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。