ツラッテイベント報告

令和6年度 ツラッテ活動報告

移住者×市民 交流イベント さるぼぼ作り体験 2月11日 9:30~11:30

講師 飛騨のさるぼぼ製造協同組合

移住者3人と市民10人、市職員が参加し、飛騨のさるぼぼ製造協同組合の皆さまのご指導のもと和気あいあいとした空気のなか「さるぼぼ作り」を体験しました。

イベントは講師の飛騨のさるぼぼ製造協同組合事務局長 森林 良太さんによる「さるぼぼ」についての講演会からスタートしました。

「さるぼぼ」は飛騨の方言で「猿の赤ちゃん」という意味で、猿という字が「災いが去る(猿-さる)」、「縁(猿-えん)」と読めることから厄除けや縁結びのお守りとして広く知られています。

その起源は奈良時代に中国から伝わった、はいはいする子どもをかたどった魔除けの人形である「這子(ほうこ)」が元になったという説があるのだとか・・・。

また、最初に飛騨地域で作られていた「さるぼぼ」は今の親しまれている姿とは違い、胴体の細長い姿だったそうで、実際に細長い胴体のさるぼぼが登場した際には皆さん興味深げに見ておられました。

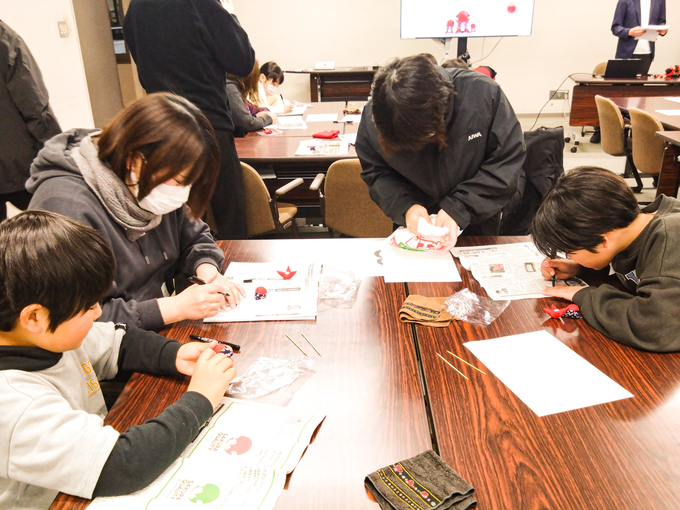

さるぼぼ作り体験は、針を使って「さるぼぼ」の頭を取り付けるグループと、ボンドで頭を取り付けるグループに分かれて行われました。

針を使って頭を取り付けるグループでは、頭と胴体を2か所で縫い留め、「さるぼぼ」のトレードマークであるチャンチャンコとポシェットを着せました。「さるぼぼ」の大きな頭を縫い留めるのはなかなかに難しく皆さん苦戦をしながらも、講師の方々の丁寧な指導のもと自分だけの「さるぼぼ」を作ってみえました。

ボンドで頭を取り付けるグループは小学生とその保護者を対象に行われ、思い思いの好きな言葉やマークを書き入れた腹当てと頭をボンドで取り付けました。真剣な表情で「さるぼぼ」作りに取り組む小学生の姿が印象的でした。

体験の後は作業の後の休憩もかねて参加者交流会が行われました。今回の交流会は移住者の方だけでなく高山市出身の市民の方も多く参加しており、高山での暮らしのあるある話で盛り上がったり、それぞれの得意分野のお話に耳を傾けたりと、終始和やかなものとなりました。

現在、「さるぼぼ」の作り手不足が大きな問題となっています。この交流会をきっかけに少しでも多くの方に「さるぼぼ」作りの現場に興味を持っていただければ幸いです。

ツラッテでは、移住者の方の新たなつながりを作るきっかけとなるよう、今後もイベントを開催していく予定です。ご興味のある方はぜひご入会ください。

飛騨大鍾乳洞見学ツアー 9月8日 10:00~11:30

講師 飛騨大鍾乳洞 支配人 中萩 治貴さん

移住者4人と市職員2人が参加し、支配人の中萩さんのガイドを受けながら丹生川町の「飛騨大鍾乳洞」を見学しました。飛騨大鍾乳洞は、全国に約80ヶ所あるといわれる観光鍾乳洞の中でも最も高い標高900mに位置し、大自然が膨大な時間をかけて作り出した光景を間近に楽しむことができます。

当日の気温は30度ほど。だいぶ暑い日でしたが、洞内は12度と肌寒いくらいの気温でした。年間を通じてこのぐらいの気温とのことで、冬に来るとかえって鍾乳洞内の方が暖かくなるそうです。

ガイドの中萩さんからは、鍾乳洞ができる過程や、生成物の形状による違いなどを解説していただきました。鍾乳石はその形状によって石柱、石筍、鍾乳管などに分類されています。ねじれて垂れ下がる鍾乳石はヘリクタイトと呼ばれ、珍しいものですが、飛騨大鍾乳洞は国内で最も多く見られるとのこと。特徴的な形状になる理由は、はっきりとはわかっていないそうです。

鍾乳洞はサンゴなどからできる石灰石をもとに生成されます。飛騨大鍾乳洞の場合は、含まれる化石などから2億5千万年前は海底にあったことがわかっているそうです。海底が隆起し、少しずつ水に溶けた石灰石が再び堆積することで、鍾乳石が作られていきます。1cm伸びるのになんと100年ほどかかるとのこと。その膨大な時間にも、現在では900mの標高にあるこの場所がかつては海の底にあったということにも、皆さん驚きを隠せない様子でした。

大自然の雄大さを感じつつ、参加者の皆さま同士の話も弾み、充実したイベントとなりました。参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

ツラッテでは、移住者の方の新たなつながりを作るきっかけとなるよう、今後もイベントを開催していく予定です。ご興味のある方はぜひご入会ください。

移住者交流会 in Cafe and Studio nocknock 6月15日 10:00~11:30

移住者15人と市職員3人が参加しました。会場は清見町の「Cafe and Studio nocknock」。高山市の移住コーディネーターである秋田さんが経営されるカフェです。参加された移住者の中には、何度か足を運んだことがあるという方もいらっしゃいました。木を基調にしたおしゃれなデザインで、落ち着いた雰囲気の素敵なお店です。

おいしいコーヒーと自家製ケーキを楽しみながら、高山での生活や移住のきっかけなど、自由にお話をいただき、収入や仕事のお話、子育て、冬のことなどなど……ざっくばらんに皆さんの本音を聞くことができました。

高山市内のおすすめスポットの話になると、五色ヶ原の森や原山公園、渓流釣り、恵比須之湯など、多種多様な場所があがります。改めて、高山の魅力の多様さを感じました。

一方で、そうした魅力が、住んでいる人たちにも十分に知られていないというお話も。もっともっと、自分たちが住んでいる高山の魅力を知りたい・知ってもらいたいという声が出ました。

時間が少しもの足りないくらいお話が盛り上がり、参加された皆さんも大満足のイベントになりました。

ツラッテでは、移住者の方の新たなつながりを作るきっかけとなるよう、今後もイベントを開催していく予定です。ご興味のある方はぜひご入会ください。

(参加された方の感想)

- 皆さんのかなり本音のお話が聞けてよかったです。

- いろいろな方に会えて、お話を聞けて楽しかったです。

- 先輩移住者の方々から、知らない高山の話を聞けて楽しかったです。

- 住んでいる人たちから高山の魅力を発信することが大事だと思いました。

令和5年度 ツラッテ活動報告

第3回 楽しい日本酒講座 「地形/地質が関係する?飛騨の酒・食・人」 3月8日 19:00~21:00

講師 久々野町坂本酒店 坂本 雄一さん 会場 飛騨高山にぎわい交流館大政(だいまさ)

移住者13人、市職員3人が参加しました。講師の坂本さんは地元久々野町「坂本酒店」のご主人。ワイン地質学研究家、理学修士(海洋地質学)、フランスワイン・コンセイエ(フランス食品振興会認定)、ワインライターでもあります。中学生の時に「NHKスペシャル地球大紀行」を見て地質学に興味を持ち、大学・大学院にて海洋地質学を学び、卒業後、海洋地質調査会社で勤務後、実家の酒屋を継ぐために帰郷されました。

講演テーマは飛騨の地酒について、“仕込み水/地形/地質”から探るというものです。

テーブルの上には飛騨の地酒を飲み比べるためのグラスが並んでいます。日本酒と相性のいいチーズも用意していただきました。それぞれの地酒に合うチーズを紹介され、参加者はそれらをつまみながら、お話を伺いながらの贅沢な講演となりました。

飛騨地域の南から天領酒造(下呂市萩原)、舩坂酒造と平瀬酒造(飛騨高山)、蒲酒造と渡辺酒造(飛騨古川)では仕込み水の硬度が大きく異なります。これは地質と関係しており、背景には日本列島の地形の特殊性(4つのプレート上で活発に活動し、急峻なため硬度が上がりにくい)があります。その上で飛騨地域の地質と酒蔵の位置、湧水地、水屋の位置と水の硬度を一覧にした地図を見せていただきました。多様な地質と仕込み水の硬度の幅が多様な飛騨の酒を生み出していることが分かりました。

日本酒は伝統的技法で作られていると思われがちですが、明治以降、酵母の発見など醸造科学の進歩がありました。そのような歴史を踏まえて、坂本さんは飛騨地域の酒蔵の仕込み水の硬度についてご自身で調査し、酒蔵の経営者や杜氏のみなさんとの長年の付き合いから、それぞれの酒蔵の工夫や努力、酒に込められた思いを聞き取っています。そして、それらを私たちに伝えることも大切な仕事の一つと考えています。

飲んだ後の「余韻」という言葉がとても印象的でした。飛騨の人々の暮らし(在郷料理=「ざいご料理」、懐石料理など)と好まれるお酒の関係など大変興味深いお話をうかがいました。関東、関西の料理と水の関係、フランス料理と水の関係を地質とともに楽しく、分かりやすくお話されました。料理もお酒も水が基本であることを学びました。

最後は飛騨の地酒の古酒、古酒を使った梅酒をいただきました。参加者の皆さんも大変満足されていました。

(参加された方の感想)

・昨年も参加しましたが、今回はお酒の種類も多く、資料や説明も詳しくて楽しかったです。

・酒と地質(水の硬度)との関係が目新しく、斬新で大変興味深かった。日本酒の楽しみ方に幅が広がりました。

・ワインやチーズの企画も参加してみたい。

第2回 秋の高山祭・屋台やわい見学 10月8日 8:45~11:00

講師 屋台保存会理事 寺地亮平さん 講話会場 村半(高山市若者等活動事務所)

移住者8人が参加しました。「やわい」は飛騨弁で準備の意です。

本番前の前々日、屋台組(仙人台)の皆さんの「やわい」の様子を見学し、講師の寺地さんからは屋台を保存する仕組みやご苦労とともに、祭りに参加できるすばらしさを教えていただきました。

屋台蔵見学後、村半に移動して寺地さんからお話をしていただきました。「屋台はな、100回使ったら、必ず修理するんやぞ」と講師の寺地亮平さん(高山屋台保存会)は先人からの教えを話されました。祭りは2日間。つまり、50年経ったら修理の時期がきたことを意味しています。見学した仙人台は享保3年(1718年)に創建されたと伝わる屋台「湯の花」が始まりとされています。江戸、明治、大正、昭和そして令和と修理を経て現在に至ります。仙人台は2021年から高山祭屋台保存技術協同組合の職人により解体修理をされていました。コロナ禍による中止があり、仙人台が祭りに登場するのは4年ぶりになります。

祭りと屋台の保護継承について江戸時代から現代に至る町の歴史とともに説明していただきました。火災から屋台を守るための知恵として登場した屋台蔵。戦後、農地改革を経て屋台保存の支援は政府の文化財行政が担うこととなり、そのために屋台保存会がいち早く組織され、古い町並とともに保存継承が進みました。屋台蔵の科学的検証では、中は温度、湿度が一定で保存に適していること、重厚な扉が現在でも問題なく開閉することにも説明が及びました。

仙人台ではお囃子も約70年ぶりに復活させました。その時の経緯や助けになった方々についてもお話しいただきました。本当にできるのかという不安のある中で、屋台蔵から見つかった古い笛、図書館で見つかった「湯の花」の古い譜面、「春の高山祭」で笛を指導する保存会の協力…。多くのご努力によって実現しました。(今回の秋祭りは雨での中断を余儀なくされましたが、このお囃子は無事、披露されました)そして、23ある屋台組の現状についても話されました。それぞれ趣向のある屋台を支える屋台組は10戸前後で構成される組から、30戸を超える組もあり、それぞれの特色があり、祭り当日の行事だけではなく、このようなやわい(準備)の見学や普段の保管されている屋台蔵を巡りも楽しんでほしいと話されました。

質疑応答では、祭りの担い手不足が話題になりました。屋台に子どもたち(主に小学生)を屋台組だけではなく、地元小学校にも参加可能とすることなど新しい取り組みがされていることや、移住者の皆さんに期待していることも話されました。また、仙人台の謂れ、以前は屋台にあったからくりについて話題が及ぶとそのからくりについて、「昔は仙人が下界の娘に見とれているうちに、天上界から落っこちてしまうというからくりだったそうで…。代官(陣屋)が公序良俗に反するから、だしかん(駄目)っていうので、無くなったらしい」と話され、どっと笑いが起きました。

それぞれの屋台に対する思い入れは強く、また、数百年にわたってその思いが、継承されていることが分かりました。寺地さんからはこの地域、祭りを大切にする思いが伝わってきました。ありがとうございました。

講演会の後はツラッテの会員の皆さんが数人残り、近況報告、それぞれの飛騨自慢…。新たに知り合いなった方も交えて、和やかな時間を過ごしました。

寺地さん、屋台組のみなさん、地域のみなさん、参加者のみなさん、ありがとうございました。

(参加者の感想)

・移住する前から、特に興味を持っていたことの一つでした。寺地さんからの気持ちのこもったお話を聞くことができて、祭りに対する期待が一層強いものになりました。また、実際に屋台蔵での「やわい」を見学できたことも含め、とても貴重な体験になり、感謝しています。

・普段からなかなか見ることのできない祭りの準備の様子と主催者の詳しいお話を聞かせていただき満足しています。現場での準備の様子をもう少し見たかった。

第1回 宇津江四十八滝散策ツアー 6月4日 9:00~12:10

講師 五色ケ原森の案内人 ネイチャーガイド 塚越 奈津子さん

昨年度、第3回で計画していましたが、天候不順のため中止となりました。今回は会員10人、市職員4人が参加しました。好天に恵まれ、新緑がまぶしく、すぐそばの「四十八滝山野草花園 花の森」ではクリンソウも満開を迎えています。また、ここはキャンプ場が併設されており、近くには温泉施設(游湯館)もあります。涼と森の豊かさを満喫できる場所です。

塚越さんからは自然公園内の木々のことだけではなく山野草や山菜について飛騨の暮らしや歴史を交えてお話いただきました。(下は「笹魚」を手に取っての解説)また、いくつもの種類の木々の種(または実)を参加者に手渡して、何の木の種かを森の中で教えていただきました。

最後は「ねじ栗」の切り株の前で解散となりました。参加された皆さん、お疲れ様でした。

(参加者の感想)写真は花の森のクリンソウ

・お天気も良く、人数的にも、丁度良いし、ガイドさんの説明も分かりやすかったです。高山市の職員さん達も、 一生懸命取り組まれている事が分かり安心しました。

・何回も滝へは行っいてますがガイドさんに教えて頂き、新しい視点で見られ楽しかった。また参加者同士のコ ミュニケーションも取れて大変良かったです。

令和4年度 ツラッテ 活動報告

ツラッテはこれまでに5回の行事を企画しました。お世話になったコーディネーターの皆さん、講師の方など、また、参加された皆さん、ありがとうございました。

座談会形式の第1回、第2回は短い時間でしたが、参加された皆さんのひと言ひと言に思いがありました。また、思いがけない偶然の出会い(同郷、移住先が近所、気になるお店のオーナーなどなど)も生まれました。第3回は「県立自然公園宇津江四十八滝散策ツアー」(滝めぐり・森林浴・自然観察でリフレッシュ)を行う予定でしたが、天候不順のため中止となりました。第4回は「秋の高山祭 屋台やわい見学」、第5回は「楽しい日本酒講座」を行いました。新たな会員も随時募集中です。

皆さん、今後とも、よろしくお願いします。「そしゃ、また、ツラッテいかんかな」

第1回 座談会形式 4月23日土曜日13:30~15:00 高山市役所地下市民ホール

移住者23人、移住コーディネーター(1枚目写真左、横関さん)、市職員6人が参加しました。約20分ずつ、グループ(出身エリア、年代、趣味や仕事)を入れ替えて3回懇談しました。会員自身の名刺や店舗のフライヤー、SNSのアカウント情報などの交換も行いました。

20~70代まで幅広い年代の方が参加され、中にはお子さん連れの方も。初めての試みで、事務局も不慣れでしたが、皆さん和気あいあい盛り上がりました。

(参加された方の感想)

・今日はありがとうございました。知り合い、友達、仲間が増やせる機会に感謝です。

・いろんな方と知り合えてよかったです‼

・右も左も分からないので、こういう機会は大変ありがたいです。

・1グループが多くて話す時間が短くなってしまった。

第2回 座談会形式 6月8日水曜日 19:00~20:30 高山市役所3階会議室

移住者14人、移住コーディネーター(秋田さん、寺田さん、五十嵐さん)市職員5人が参加しました。約30分、グループを入れ替えて2回懇談しました。事前に提出をお願いした全員のプロフィール資料を配布し、どこ出身?とか、どこに住んでいる、趣味や好きなお店、休みの過ごし方など、様々な話題で盛り上がりました。

(参加された方の感想)

・様々な年代、様々な職業、様々なご出身地の方たちと交流ができて、とても良い刺激をもらえました。

・全体の自己紹介のあと、グループごとにフリートークができてよかった。あらかじめ名簿がみられるのもよかったです。

・同じ趣味の仲間をみつけることができました。

・移住者の方とまた語り合えて、色々おもしろかったです。フリートーキングもいいですが、話題を決めて、移住者のため、又、移住者が増えるアイディアが出るような会議も面白いかも。

第3回 国府宇津江四十八滝散策ツアー 8月21日日曜日 9:00~12:00

(天候不順のため中止。参加予定者、移住者21人、ネイチャーガイド塚越さん)

前日までに雨の日が多く、8月21日の明け方まで大雨警報が発表されていました。滝の水もかさばり遊歩道も滑りやすいため、参加者の安全を第一に考え残念ながら中止といたしました。なお、宇津江四十八滝は県立自然公園(全国自然100選、岐阜県名水50選)です。山野草などの植物園やキャンプ場が併設され、近くには温泉施設(游湯館)があります。

家族連れの参加者も多くいらっしゃる予定でした。また、次回のイベントをお楽しみに…

第4回 秋の高山祭・屋台やわい見学 9月25日日曜日7:45~10:00

講師は屋台保存会理事、寺地亮平さん。村半(高山市若者等活動事務所)が講話会場です。

移住者8人、移住コーディネーター秋田さん、移住検討者1人、市職員8人が参加しました。

「やわい」は飛騨弁で準備の意です。

本番前の屋台組(金鳳台)の皆さんの「やわい」の様子を見学し、講師の寺地さんからは屋台を保存する仕組みやご苦労とともに、祭りに参加できるすばらしさを教えていただきました。屋台蔵は屋台の各部材を当初は各家で保管していましたが、火災による消失などを防ぐために建てられました。この藏のおかげで、火災から守ることはもちろん、保存状態もより万全なものとなりました。寺地さんは多くの先人の苦労を踏まえて、これからの屋台保存、祭りの維持への期待について話されました。

また、それぞれの屋台組が競い合うことで素晴らしい屋台が創られ、維持されてきたこと、自分のところの屋台が一番との祭りへの負けず嫌いが表れている昔からのエピソードが紹介され会場の村半も笑いに包まれました。

当日は好天にも恵まれ、他の屋台組の様子も偶然見学できました。そして、特別な計らいで改修中の仙人台の屋台蔵の中に入れていただきました。本当に目近に屋台を見ることができました。細工のすごさ、時代を経て維持されていることを強く感じました。

寺地さん、屋台組のみなさん、地域のみなさん、参加者のみなさん、ありがとうございました。

第5回 楽しい日本酒講座 「地質が関係あるの?飛騨の酒・食・人」3月2日木曜日 19:00~20:30

講師 久々野町坂本酒店 坂本 雄一さん 会場 飛騨高山にぎわい交流館大政(だいまさ)

移住者12人、移住コーディネーター2人(秋田さん、五十嵐さん)市職員2人が参加しました。講師の坂本さんは地元久々野町「坂本酒店」のご主人。ワイン地質学研究家、理学修士(海洋地質学)、フランスワイン・コンセイエ(フランス食品振興会認定)、ワインライターでもあります。中学生の時に「NHKスペシャル地球大紀行」を見て地質学に興味を持ち、大学・大学院にて海洋地質学を学び、卒業後、海洋地質調査会社で勤務後、実家の酒屋を継ぐために帰郷されました。

今回は、そんな坂本さんを講師にお招きし、お酒と地質の関係をテーマとした講座を開催しました。多くの酒蔵と地酒がある高山において、地域の文化と伝統にとってかかせない存在であるお酒と、豊かな水脈を生み出す飛騨の地質との関係を学びます。

まず、水の硬度について簡単に説明されました。そして、実際の硬水、軟水を飲んでみます。テーブルの上には飛騨の地酒を飲み比べるためのグラスが並んでいます。坂本さんはご自身で飛騨地域の酒蔵の仕込み水の硬度について調査もしています。

坂本さんはフランスワイン・コンセイエでもあり、日本とフランスの料理についてもお話をいただきました。関東、関西の料理と水の関係、フランス料理と水の関係など、料理もお酒も水が基本であることを学びました。地酒ごとに相性の良いチーズなどもご紹介いただき、参加者はそれらを実際に味わうことで、料理とお酒の相性についても理解を深めることができました。

最後は飛騨の地酒の古酒、古酒を使った梅酒をいただきました。普段何気なく飲んでいるお酒に地質が深く関係していることや、ほかの地域のお酒との比較を通じて高山の地酒の特色を学ぶことができ、参加者の皆さんも大変満足されていました。

(参加された方の感想)

・飛騨のおいしい酒も知れたし、面白い話を聞きながら勉強できて、来てよかったです。

・お酒と地質という新たな視点を学ぶことができました。

・初めて参加しました。クオリティが高すぎて…大満足です。

・酒学も地学も楽しくわかりやすく説明していただいて、楽しい時間でした。

このページに関するお問い合わせ

飛騨高山プロモーション戦略部 ブランド戦略課

電話:0577-35-3001 ファクス:0577-35-3167

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。